Oleh Mudjia Rahardjo

Sekilas tidak ada hubungan sama sekali antara bahasa dan kekuasaan. Keduanya merupakan dua hal terpisah. Ini tentu tidak salah jika bahasa dimaknai secara konvensional, yakni sebagai sistem lambang yang terurai mulai dari unit yang paling kecil, yakni bunyi (phones), yang dikaji oleh phonology, morfem (morphemes) dan kata (words) yang dikaji oleh morphology, yang kodifikasinya dikembangkan lebih lanjut melalui leksikologi dan leksikografi, frase (phrases), klausa (clauses) dan kalimat (sentences), yang dikaji oleh syntax, makna (meanings) yang dikaji oleh semantics, tanda (signs) yang dikaji oleh semiotics, hingga teks (texts) yang dikaji lewat analisis teks (reading analysis), sedangkan kekuasaan dimaknai sebagai praktik politik oleh para politisi.

Oleh para ahli, pemilahan demikian melahirkan apa yang kemudian disebut dengan linguistik deskriptif (descriptive linguistics) yang pusat kajiannya adalah behaviour, contents dan elements bahasa yang kemudian dikenal sebagai “pure linguistics (micro linguistics)”. Selain makna bahasa terasa sempit, pemilahan tersebut melahirkan formalisme dalam linguistik, sehingga linguistik seolah hanya berjalan di atas satu rel saja. Sayangnya, formalisme begitu mendominasi para linguis di Indonesia dalam waktu yang cukup lama hingga awal 1960’an.

Jika bahasa dimaknai seperti itu, maka tidak mungkin antara bahasa dan kekuasaan dapat bertemu, karena dari sudut pandang disiplin ilmiah bahasa adalah wilayah kajian linguistik, sedangkan kekuasaan adalah wilayah kajian ilmu politik. Namun, perjumpaan antara bahasa dan kekuasaan dimulai setelah para kaum post-strukturalisme seperti Jurgen Habermas, Jean Baudrillard, Antonio Gramsci, Michel Foucault dan lain-lain menegaskan betapa pentingnya relasi antara bahasa dan kekuasaan. Bahkan Jean Baudrillard (dalam Latif dan Ibrahim, 1996) menegaskan bahwa “The real monopoly is never that of technical means, but that of speech”. Sejak saat itu, diskusi tentang relasi antara bahasa dan kekuasaan sangat semarak. Sebelumnya kehadiran karya Fairclough (1989) “Language and Power”, Benedict Anderson (1990) “Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia”, Pierre Bourdieu (1984) “Language and Symbolic Power” juga telah membuka ruang diskusi ilmiah tentang relasi bahasa dan kekuasaan. Dampaknya, penelitian tentang relasi bahasa dan kekuasaan berkembang sehingga melahirkan karya-karya akademik yang cukup banyak berupa makalah, buku-buku ilmiah, tesis, dan bahkan disertasi.

Lebih lanjut, kaum post-strukturalis, juga membuka diri memasuki ranah lain dengan melihat bahasa dari sisi fungsi (language in use). Di sini bahasa tidak dilihat sebagai objek yang dideskripsikan semata, melainkan dilihat fungsinya dalam komunikasi, dan dalam kehidupan sosial serta budaya. Menurut saya, justru para kaum post-strukturalis tersebut mengembalikan bahasa pada hakikat dan fungsi yang sesungguhnya. Implikasinya, ilmu bahasa (linguistik) dapat membawa kita ke berbagai ranah kehidupan tempat bahasa digunakan. Misalnya, sebagai teks bahasa hadir dalam ranah seni, budaya, sastra, politik, psikologi, agama, komunikasi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Di sini terjadi apa yang disebut sebagai fungsionalisme dalam linguistik, yang disusul dengan kelahiran disiplin-disiplin baru seperti sosiolinguistik, antropolinguistik, psikolinguistik, politikolinguistik, sosiopolitikolinguistik, geolinguistik, neurolinguistik, komunikasi politik dan seterusnya. Disiplin-disiplin tersebut sering disebut inter-disciplinary linguistics (macro linguistics) .

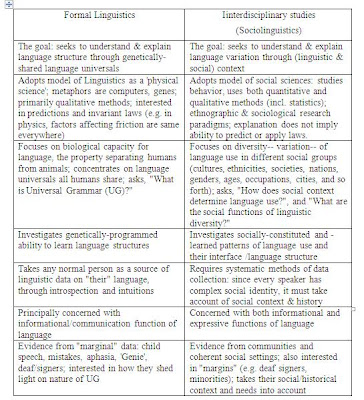

Perkembangan linguistik fungsional juga menuntut para pengkaji bahasa untuk memahami disiplin-displin lain seperti sosiologi, bagi pengkaji sosiolinguistik, psikologi bagi pengkaji psikolinguistik, neurologi bagi pengkaji neurolinguistik, antropologi bagi pengkaji antropolinguistik, ilmu politik bagi pengkaji politikolinguistik, teori-teori tentang ideologi media dan teori kritik bagi pengkaji media, semiotika bagi pengkaji komik dan seterusnya. Berikut disajikan pemetaan wilayah kajian bahasa antara formalisme (yang berisi tentang wujud dan bentuk bahasa) dan fungsionalisme (yang berisi tujuan dan fungsi bahasa).

Perspektif fungsionalisme mengantar kajian bahasa untuk tidak lagi sekadar mengkaji bahasa, tetapi juga wacana (discourse), yaitu bahasa dalam konteks yang beraneka ragam untuk memahami maknanya. Saat ini kita dihadapkan dengan situasi multikulturalisme yang harus kita pahami secara lebih baik. Jika tidak, akan terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sebab, bahasa yang digunakan manusia makin terserap oleh pergaulan antarbudaya, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional, yang dalam studi budaya (cultural studies) disebut fenomena diaspora. Akibatnya, bahasa bukan lagi objek tunggal, malainkan sebagai bagian dari kehidupan manusia.

Sampai saat ini sudah hampir 50 (lima puluh) tahun bahasa telah dikaji melebihi batas-batas linguistik, yakni wacana dengan memahami makna di balik bahasa. Menurut teori wacana, tidak ada produk linguistik yang hadir dalam ruang hampa dan tiba-tiba, apalagi tanpa makna. Ia hadir dengan tujuan tertentu dan bahkan kuasa tertentu pula. Tidak ada kata yang tidak bermakna. Bahkan, wacana merupakan arena beroperasinya kekuasaan dan relasi kekuasaan. Karena itu menjadi agak mudah bagi kita untuk memahami dua macam kekuasaan menurut Gramsci, yaitu: koersi dan hegemoni, atau dua jenis piranti penguasaan menurut Althusser, yaitu: aparat represif kekuasaan (Repressive state apparatus), dan aparat ideologis kekuasaan (Ideological state apparatus).

Sebagai kekuasaan hegemonik yang dibangun melalui kerja aparat ideologis, maka kebanyakan kekuasaan kontemporer beroperasi dalam atau dibangun dan dipelihara melalui praktik wacana (discursive practice). Untuk memahaminya diperlukan analisis interteks. Lewat kajian wacana, kita dapat melihat jenis kekuasaan apa yang beroperasi.

pernyataan Prof. Mudji "kekuasaan kontemporer dibangun dan dipelihara dengan praktik wacana" sangat saya setujui, dan nampaknya pernyataan semacam ini memang tidak terbantahkan jika melihat fakta praktek-praktek kekuasaan baik yang terjadi di negara ini maupun seluruh dunia terlebih di negara-negara Eropa dan negara USA. Politik pencitraaan sebagai negara yang baik dengan kemajuan peradaban yang dianggap pantas ditiru dan diikuti oleh negara lainnya sangat terlihat pada negara-negara I tersebut. Politik pencitraaan itu dikampanyekan dengan piranti-piranti bahasa yang canggih, baik melalui bahasa keilmuan, bahasa media, bahasa kemanusiaa, bahasa kemajuan, bahasa keberadaban dan sebagainya. Bahasa telah menjadi jejaring yang menguasai dan mempengaruhi, kekuasaan yang mengusasi seakan bukan kekuasaan itu sendiri.

BalasHapusHormat saya Prof. Mudji!

Karim Ahmad Gibran

TERIMAKASIH ATAS REFERENSINYA

BalasHapusSalam....Terimakasih atas tulisannya.

BalasHapusKalau ada e-book nya boleh dibagi pak.